戸建て・マンション・土地別!不動産売却戦略の違いを理解する

不動産の売却とひと口に言っても、売り出す物件が戸建てなのか、マンションなのか、あるいは単なる土地なのかによって、適切な売却戦略は大きく異なります。

戸建てであれば建物自体の状態やリフォーム歴が重視されがちで、ファミリー層向けに学区や周辺環境をアピールすることが効果的です。一方、マンション売却では管理組合の運営状況や共用部の魅力などが価格に強く影響し、利便性や設備の充実度を重視する単身・DINKS層にも響く情報を整理する必要があります。

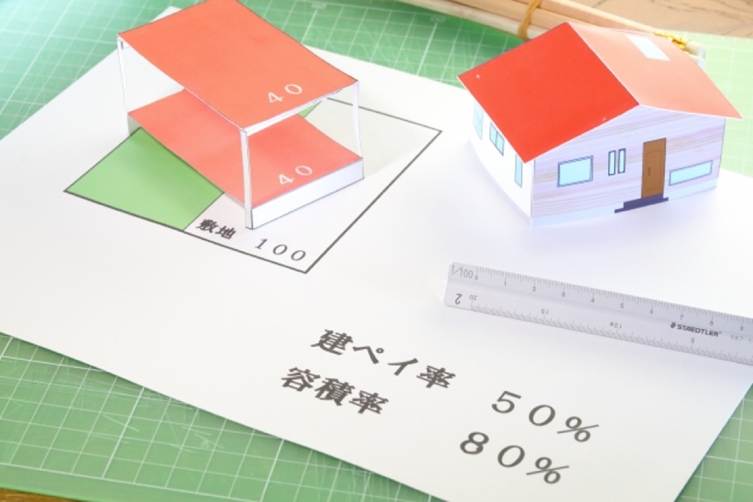

また、土地の場合は用途地域や建ぺい率・容積率といった法的条件によって買主の検討度合いが変化し、開発需要をどうアピールするかが鍵となるのです。

本記事では、まず戸建ての売却特徴として建物状態・リフォーム必要性を深掘りし、ファミリー層への訴求ポイントを解説します。続くセクションではマンション、土地の売却戦略を取り上げ、どのように情報を整理し、買主に魅力を伝えればいいかを具体的に紹介していきます。

物件種別ごとの違いを意識することで、売り主は適切な価格設定や効果的な広告手法を選び、スムーズな成約と納得度の高い売却を目指すことができるでしょう。

目次

戸建て売却の特徴

戸建ての不動産売却は、マンションや土地の売却と比較して「建物そのものの状態」や「住環境の整備」が非常に大きな要素を占めます。なぜなら、戸建ては建物の構造や築年数、メンテナンス状況が買主の評価に直結するからです。

さらに、戸建てはファミリー層をはじめとした幅広い買主層にアピールしやすい半面、リフォームや補修の必要性を誤ると売却が長引くリスクも存在します。

ここではまず「建物状態・リフォーム必要性」の観点でどんな点に注意すべきかを整理し、続いて「ファミリー層狙い」として具体的な魅力の訴求方法を検討します。

建物状態・リフォーム必要性

1.築年数・耐震性が大きく影響

戸建ての査定や売却価格の決定では、築年数が買主の心理を大きく左右します。特に木造住宅の場合、築20~30年を超えると建物の劣化リスクや耐震性の不安が高まり、買主の不安要素となるかもしれません。

また、日本では昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた物件が新耐震基準を満たすとされており、それ以前の旧耐震基準の戸建ては「耐震面で割高に感じる」と判断されやすいのです。

売り主が事前に耐震診断の結果や補強工事の履歴を用意しておけば、こうした不安を和らげる材料として活用できます。

2.雨漏りやシロアリ被害などのチェック

築年数が古い戸建てには、雨漏りやシロアリ被害などのリスクが潜在している場合があります。これらの問題を放置したまま売りに出すと、買主が内覧時に発見して「この物件は要修理箇所が多い」とネガティブな印象を抱く可能性が高く、値下げ要望や契約破談につながりかねません。

もし発見された不具合が重度であれば、売り主が後から補修費を請求されるリスクもあります。そのため、売却前に専門家(ホームインスペクターなど)にチェックを依頼しておくと安心です。

3.リフォームやリノベーションの投資対効果

戸建ての売却前に一定のリフォームを行うと、買主の印象が良くなって売却価格や成約スピードが向上することがあります。

しかし、リノベーションに多額のコストを投じても、全額を売却価格に上乗せできるかは物件の立地や需要によって左右されます。

例えば、主要な水回りや外壁・屋根の補修は投資対効果が比較的良いとされますが、デザイン性の高い内装へのこだわりリノベなどは、買主の好みに合わないと逆効果になる可能性もあるのです。

売り主は、不動産会社やリフォーム会社のアドバイスを受けながら「最低限の補修か、大幅なリフォームか」を慎重に検討し、投資コスト以上のメリットを見込めるかを見極めましょう。

4.設備の動作確認と保証の検討

給湯器やエアコン、キッチン家電などの設備は、戸建て売却の際に動作確認をしっかり行っておくことが重要です。

もし老朽化が進んでいたり、交換時期が迫っている場合は、売却前に買主へ情報を共有し、設備保証や補修費用を価格交渉に反映することを検討してみましょう。

瑕疵保険(かし保険)を利用して一定の保証をつければ、買主の不安を和らげられ、売却成立を後押しできます。

ファミリー層狙い

戸建ては、マンションと比べるとより広いスペースや庭、駐車場が確保しやすいなどの特徴があり、ファミリー層(子育て世帯など)にとって大きな魅力があります。

ファミリー層向けに売却戦略を組む際に押さえておくべきポイントを以下にまとめます。

1.学区や子育て環境のアピール

子どもを持つ家庭は、通学路の安全性や学校の評判を重視します。物件がどの学区に属しているか、小学校や中学校までの距離、治安状況などを丁寧に説明すると効果的です。

さらに、周辺に子育てサークルや習い事が充実している地域であれば、それらの情報もあわせて提示すれば「ここでの暮らしが楽しそう」と思ってもらえるでしょう。

2.庭や駐車場など、“戸建てならでは”の魅力

マンションにはない“戸建ての利点”を具体的にアピールするのが重要です。

例えば、「庭で家庭菜園を楽しむ」「BBQなどアウトドア的なレジャーを気軽に行える」「カースペースが2台分あるので車家族でも安心」など、生活の利便性や楽しさを強調すると、買主が「ここなら自分たちの夢を叶えられる」と感じやすくなります。

3.近隣コミュニティ情報

子育て層は、周辺の雰囲気やコミュニティ活動も大切にします。町内会や自治会が活発かどうか、子どもの遊び相手が多い地域なのか、治安パトロールなどが行われているかなど、プラスの要素を盛り込むと説得力が増します。

逆に、自治会活動が負担になるほど多いなどのネガティブ要素も、事前に説明することで買主が納得してから契約を進められ、トラブルを防げます。

4.ライフスタイルと将来プランの提示

ファミリー層は子どもの成長を見越して住まいを考えるため、部屋数や間取りの柔軟性、老後を見据えたバリアフリーの有無なども評価対象です。

売り主が「この部屋は将来、子ども部屋を2つに分けられます」といった活用例を紹介すると、買主の想像力をかき立てられます。

戸建て売却の特徴まとめ

戸建てを売却する際には、建物の状態(築年数やリフォーム歴)が大きな決め手となり得るため、事前のチェックや必要に応じた補修を怠らないことが肝心です。特に雨漏りやシロアリなどは、買主が見つけると大きなマイナス要素となります。

また、購入者として多いのがファミリー層であり、彼らが重視する学区・周辺施設・庭や駐車場の使い勝手などを的確にアピールすれば、交渉が有利に進む可能性が高まります。

エリア特性に合わせて具体的な生活イメージを提供すれば、「ここでなら充実した暮らしができそうだ」と買主に感じてもらえるでしょう。

売り主がこうしたポイントをしっかり把握し、必要なら最低限のリフォームや設備補修を検討すれば、成約スピードを上げ、価格面でも妥当な評価を得られるはずです。

◯あわせて読みたい記事

マンション売却の特徴

不動産売却のなかでもマンションを売る際には、戸建てとは異なるポイントが重視されます。特にマンションは共用部の管理状況や修繕計画が資産価値を左右しやすく、さらに交通アクセスや周辺の利便性といった環境要因も大きなアピール材料となります。

本章では、まず「管理状況・共用部の魅力」に焦点を当て、マンション特有の管理組合・修繕計画が価格形成にどう影響するかを解説します。

次に「利便性アピール」として、駅距離や周辺施設、通勤利便性などをどのように伝えれば買主の興味を引けるかを考察します。

管理状況・共用部の魅力

1. マンションの管理組合と修繕計画

1).管理組合の役割

マンションでは、管理組合が共用部分の維持管理を担うと同時に、住民同士のルールづくりやトラブル解決も行います。

買主は「管理組合がきちんと機能しているか」を重視し、総会の開催頻度や議事録の内容などをチェックすることがあります。

もし管理費や修繕積立金が十分に集まっていなければ、大規模修繕を実施できず、長期的な建物価値を落としかねません。

売り主としては、過去の管理組合の活動状況や修繕工事の履歴を提供できると、買主の安心感を高められます。

2).修繕積立金と長期修繕計画

修繕積立金は、将来的に建物の外壁や屋上防水、エレベーターなどの更新を行うための資金です。

この積立金が少なければ、「今後大きな費用が発生しそうだ」と買主が不安を抱き、高額な売却価格を避ける傾向があります。

売り主が長期修繕計画を把握していれば、「○年後に外壁塗装の予定があるが、積立金は十分確保されている」といった情報を提供でき、物件の資産価値をポジティブにアピールできます。

3.管理費・修繕積立金の水準

マンション売却では、管理費や修繕積立金が毎月いくらかかるのかも買主の意思決定に大きく影響します。高すぎる管理費は敬遠されやすい一方、低すぎる場合は「将来の修繕が不足しないか」と疑われる懸念も。

売り主は適正水準を説明し、過去数年の値上げ実績や今後の上昇見込みなども示すと、買主がライフプランを立てやすくなります。

2. 共用部の魅力をどう伝えるか

1).エントランス・ラウンジ・ゲストルーム

マンションの共用部は、買主が日常的に使う可能性がある施設です。エントランスが綺麗で、ラウンジやゲストルームなどの付帯施設が充実していれば、マンション全体の高級感や快適度がアップし、売却価格にもプラスに反映します。

特に単身やDINKS向けの高級マンションなら、コンシェルジュサービスがあるかどうかも大きなアピールポイントです。

2).オートロック・防犯カメラなどのセキュリティ

セキュリティ面が整備されているかどうかは、子育て世代や女性の単身層にとって重要な判断基準となります。オートロックや防犯カメラの設置状況、宅配ボックスの有無などを具体的に紹介して、安心して暮らせるマンションだと伝えると効果的です。

3).駐車場・駐輪場の充実度

ファミリー層には自動車所有率が高いですし、都心部の単身者でも自転車を活用する人が多いです。マンションの駐車場や駐輪場が充分に用意されているか、区画の大きさや料金設定が妥当かなどを把握しておけば、買主の生活イメージを具体的に描かせやすくなります。

とくに駐車場が不足しているマンションだと、契約後に買主が困るケースもあるため、空き状況や今後の利用可否を正確に伝えたいところです。

利便性アピール

マンションを選ぶ際、多くの買主は交通アクセスや周辺の利便性に注目します。戸建てよりも駅近に立地しているマンションが多い一方で、高層階や複数路線の利用可否など、物件によって条件が様々です。

ここでは、どんなポイントをアピールすれば利便性を効果的に示せるかを見ていきます。

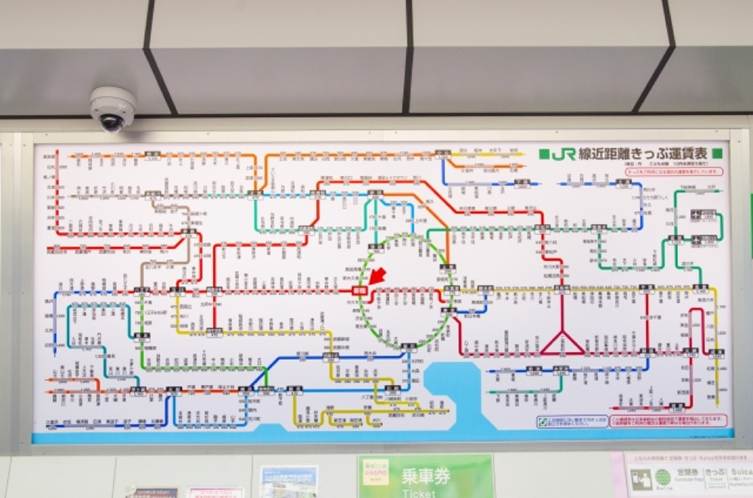

1. 駅距離・路線数の具体的データ

1).「最寄り駅まで徒歩○分」の精度

マンション売却で「徒歩○分」と表記するなら、実際に歩いて計測した時間を盛り込むと信頼度が上がります。

Googleマップのタイムや不動産会社のルール(80m=1分など)だけに頼らず、朝夕の混雑状況も考慮しておくと尚良いです。

買主は「駅からの道のりは暗いかどうか」「バリアフリーかどうか」などを気にするため、具体的な印象を伝えると安心します。

2).複数路線アクセスの強み

もし2路線・3路線が利用可能なマンションであれば、通勤先や通学先が変わっても対応しやすく、需要が高まりやすいです。

どの路線がどのターミナル駅に直通か、朝夕の本数や混雑度がどうかなどを売り主が調べておけば、買主の疑問に即答できます。

特に二人以上が別々の職場に通う場合など、「家族それぞれが通いやすいかどうか」は大きな決め手となります。

2. 周辺施設・生活利便性

1).商業施設・スーパーの位置と営業時間

マンション暮らしを想定する層は、徒歩圏内に日常の買い物ができる店舗があるかを重視します。スーパーやコンビニ、ドラッグストアの営業終了時間や休日の混雑具合など、細かな情報を示すと「ここなら生活しやすそう」と思ってもらいやすいです。

2).病院・公共施設・行政サービス

ファミリー層・高齢者層にとっては、病院やクリニックが近いかどうかが安心材料になります。図書館や市民センター、郵便局なども徒歩圏にあると日常の利便性が高まり、マンションの魅力としてアピールできます。

3).娯楽・レジャー要素

若いカップルや単身者向けには、カフェやレストラン、映画館、ジムなどが近いかどうかが関心事。特に都心マンションでは「夜遅くまで営業している飲食店が豊富」など、都会ならではのメリットを強調できます。

リモートワーク需要が増えるなか、「近隣にコワーキングスペースがある」といった情報も買主の目を引くでしょう。

3. 在宅勤務時代の新しい需要

コロナ禍を経て広まったリモートワークや在宅勤務によって、マンションの部屋にワークスペースを確保できるか、あるいは共用部にテレワーク向けの設備があるかなどが新たな評価ポイントになっています。

都市部のマンションでも、広めの1LDKや2LDKを希望する単身者やDINKS層が増えた背景があります。

•共用のラウンジやワークスペース

新しいマンションでは、共用施設にワークブースやカフェのようなスペースを設けている物件もあり、テレワークに適した環境として売り主が強くアピールできるポイントです。

•ネット回線や光ファイバー環境

在宅勤務においてネット回線速度が重要視されるため、マンションに光回線やインターネット設備が整っているか、月額費用などを明確に説明できると買主が安心して選択できます。

マンションの売却では、戸建てに比べて管理状況と共用部の良し悪しが大きく物件の価値を左右します。

管理組合がしっかり機能し、修繕積立金や長期修繕計画が整っている場合、買主は「将来の維持管理が安心」と感じ、価格にもプラスに働くでしょう。

また、駅距離や路線数、周囲の商業施設・医療機関などの利便性を具体的にアピールすると、買主が生活イメージを描きやすくなり、購買意欲が高まります。さらに、コロナ以降の在宅勤務需要を意識したワークスペースの紹介やネット回線の充実ぶりを提示すれば、単身・DINKSからファミリー層まで幅広く興味を惹けるでしょう。

マンションならではの魅力(オートロックや防犯カメラによる安全性、宅配ボックスの便利さなど)を余すことなく伝えることが、スムーズな売却と適正価格の実現へと繋がります。

◯あわせて読みたい記事

土地売却の特徴

不動産売却のなかでも土地を売る場合、家屋やマンションといった建物が存在しないぶん、買主にとっては「ここにどんな建物を建てられるのか」をイメージしやすいという特徴があります。

一方で、建物がないからこそ、法令上の制約や用途地域などがダイレクトに地価や成約価格に影響を与えるため、売り主が事前に情報を把握しておかなければならないポイントが数多く存在します。

本節ではまず「用途地域・建築条件」を中心に解説し、続いて「開発需要アピール」という観点から土地売却における効果的なPR方法を考察します。

用途地域・建築条件

土地売却では、戸建てやマンション売却と違い、買主が「将来どのような建物を建てるか」を想定しながら検討を進めるケースが多いです。

そのため、用途地域や建ぺい率、容積率といった法的な条件がどのようになっているかを明示できるかどうかが、売り主のアピールポイントとなります。

<具体的ポイント>

1.用途地域の把握

•日本の都市計画では、市街化区域が用途地域によって細かく区分され、住居系・商業系・工業系などの用途地域が決まっています。

これによって建築できる建物の種類や規模が制限されるため、売り主は自分の土地がどの用途地域に該当するかを理解しておく必要があります。

•住宅専用地域の場合は静かな環境を好む住まい手向けにPRできますし、商業地域なら店舗やオフィスの建設が可能だと示せるため、投資家や事業者に対して大きな魅力を伝えられます。

2.建ぺい率と容積率

•建ぺい率は“敷地面積に対する建築面積の割合”を示し、容積率は“敷地面積に対する延べ床面積の割合”を示すものです。どちらも買主の建築プランに直接影響する重要な数値です。

•例として、「建ぺい率60%・容積率200%」という条件下では、敷地面積100m²に対し建物の1階部分は60m²まで、延べ床面積は合計200m²まで建てられることになります。

こういった数字を売り主が正確に示せれば、買主はプランを立てやすくなり、早期成約につながる可能性があります。

3.接道要件・セットバック義務

•建物を新築・増改築するには、原則として法定幅員(4m以上)の道路に一定以上の間口が接していることが必要です(建築基準法第43条)。もし道路幅が4m未満だと、セットバック(道路後退)が必要になり、有効敷地が狭まる場合があります。

•こうした情報を売り主が事前に把握し、買主に「どれだけの土地が実際に有効利用できるのか」を明確に伝えると、交渉の混乱を防ぎやすくなります。

4.法令や制限の種類

•市街化調整区域や農地転用の必要がある土地では、建物を自由に建てられないケースが多いため、買主が事業用や住宅用に使えない可能性があります。

•売り主は事前に役所や法務局で調査を行い、「ここは市街化調整区域なので原則建築は難しいが、一定条件で建築可能になる場合もある」などの選択肢を整理しておくと良いでしょう。

<事例やデータ>

•農地転用の難しさ:もともと農地だった場所を宅地に変更するには、農地法の許可が必要で、許可を得られないと住宅が建てられない場合があります。こうした手続きに時間がかかり、買主がその間に別の物件へ流れるリスクも存在。

•価格差の生じる実例:同じ広さや立地でも、住居系用途地域か商業系用途地域かで建築可能な建物が大きく変わり、土地の評価額が数百万円単位で変動する事例が見られる。マンション建設が可能なら地価が高騰するケースも。

用途地域や建築条件を売り主が十分に理解し、買主に正確な情報を提供できれば、「この土地にどんな建物が建てられるのか」を明確にイメージさせられます。

逆に曖昧なままだと、買主が不安を感じて購入を諦めたり、大きく値引きしたりする可能性が高くなるため、事前調査は不可欠です。

開発需要アピール

土地売却の際、周辺の開発計画や用途転用の可能性などを積極的に提示することで、買主のニーズや投資意欲を引き出す方法があります。

特に投資家やデベロッパーをターゲットにする場合、「将来性」や「分割売却のしやすさ」を示すことが大きな武器となるのです。

<具体的ポイント>

1.近隣の再開発・都市計画を調べる

•地方自治体や都市計画局のウェブサイト、官報などをチェックすると、周辺エリアでの再開発プロジェクトやインフラ整備計画の情報が得られます。

•もし数年後に大型商業施設や公共施設が建つ予定があるなら、土地の将来的な価値上昇が期待でき、投資家や事業者の目を引きやすくなります。

2.分割売却や共同開発の提案

•敷地が大きい土地であれば、分割売却や近隣と共同で開発を行う可能性を模索するのも一案です。

買主が一括で土地を買う予算がなくても、複数の区画に分ければ単価が上がるケースがあるため、逆に売り主にとって有利な展開になることがあります。

•共同開発(等価交換方式など)を視野に入れるとマンション建設や大規模宅地開発が可能になり、売り主により大きなリターンをもたらす可能性もあるため、興味を示すデベロッパーに対して積極的に提案してみましょう。

3.計画図や測量図の提供

•敷地の形状や高低差が分かりにくいままでは、買主が建築プランをイメージしづらく、契約に踏み切れないこともあります。

そこで、売り主が詳細な測量図や簡易的な計画図(ここに建物を建てたらどうなるかの仮想図)を準備しておけば、買主の意思決定を促す効果があります。

•特に境界の確定が済んでいない場合、投資家やデベロッパーが「境界不明だとリスクが大きい」と敬遠してしまうため、事前に土地家屋調査士と協力して境界確定をしておくのが望ましいです。

<事例やデータ>

•都市計画情報による価値上昇のシナリオ:例えば、駅周辺の再開発が予定されている地域で、駅から少し離れた場所でも地価が上昇すると見込まれ、一時的に投資家の需要が急増するケースがある。

•複数区画の分譲による単価アップ:1,000m²の土地を一括で売るより、200m²×5区画に分割して売り出したほうが、合計金額として上回る実例が各地で見られる。これはファミリー層が手ごろな広さを求めるため、より高単価でも購入しやすいからである。

投資や開発を考える買主は、将来の収益性や成長余地を重視します。売り主が将来性を論理的に示すことで、土地を「使い道が多様な資産」として認識してもらい、より高い価格でも納得して購入してもらうことが可能となるのです。

土地を売る場合、用途地域や建ぺい率・容積率、接道要件などの法的制約が買主の建築プランに直結するため、これらの情報を詳しく開示できるかどうかで売却の成否が大きく左右されます。

また、地域の都市計画や再開発などの開発需要をアピールすれば、投資家やデベロッパーの購買意欲を高めることも期待できます。

逆に、土地の境界が不明確なままだったり、市街化調整区域で建築が難しい場合などを黙っていたりすると、買主がリスクを感じて取引を避けたり、値下げ交渉を厳しく進める可能性が高まります。

結局のところ、売り主が用途地域・建築条件といった基本情報をしっかり整備し、開発需要や分割売却など多面的な活用方法を提示できれば、土地の潜在価値を引き出せると言えます。

境界確定や測量図の整備、デベロッパー向けの資料準備などの下地を十分に用意し、適切なPRを行うことで、高額成約やスピーディーな売却を狙えるでしょう。

◯あわせて読みたい記事

土地の売却をするのはどんな時?売れ残りを防ぐ方法や注意点を紹介

まとめ:物件種別に応じた戦略立案が重要

不動産売却は「とにかく高く売れればいい」という単純な話ではなく、物件の種別(戸建て・マンション・土地)によって注目すべきポイントが大きく異なります。

戸建てなら建物の状態やリフォーム歴が買主の判断材料となりやすく、マンションであれば管理状況や共用部の充実度が資産価値を左右します。一方で、土地売却の場合は用途地域や開発需要の説明が不可欠で、買主が建築プランを立てやすい情報を提供する必要があるのです。

売り主がこうした違いを理解したうえで、学区・交通・周辺施設などの環境要因も絡めてアピールすれば、買主のライフスタイルや投資目的に合った提案ができ、結果的に売却価格の向上とスムーズな契約成立を実現しやすくなります。

最終的には、物件の特徴と地域性をしっかり分析し、ターゲット層を明確にして戦略を立案することが、不動産売却の成功への近道と言えるでしょう。

◯あわせて読みたい記事