不動産売却における「情報開示」の重要性と信頼構築

不動産を売却する際、多くの売り主は「できるだけ高く、スピーディーに売却したい」と考える一方、「余計なことを言って敬遠されないようにしたい」という心理が働くことも珍しくありません。

しかし、売り主が物件に関する情報を正直かつ十分に開示しないと、後から買主が「聞いていなかった」「知っていれば契約しなかった」と主張してトラブルになりがちです。こうした事態を防ぐため、売却活動における「情報開示」の質と量は、売り主・買主双方の安心と契約後の信頼関係を構築するカギとなります。

本記事では、不動産売却時の情報開示がなぜ重要なのか、そして具体的にどのような情報をどこまで開示すべきかを解説します。

売り主と買主の信頼関係が築かれれば、契約後のクレームや解除リスクを大きく下げられ、結果的に円満な売却を実現できます。この記事を通じて「情報開示」の意義を再確認し、よりスムーズな不動産売却を目指しましょう。

目次

透明性確保の効果

不動産売却において、情報開示の姿勢は売り主と買主の双方に大きなメリットをもたらします。売り主が「余計なことを言いたくない」「デメリットを知られたくない」と情報を隠しがちだと、逆に買主に疑心暗鬼を抱かせ、結果として契約後のトラブルや値下げ要求を招く可能性が高まります。

一方で、売り主が誠実に物件情報を共有し、透明性を確保しておけば、買主は安心して検討でき、スムーズな交渉や取引に結びつきやすいのです。

本章では、「売主・買主双方の安心」と「価格交渉円滑化」という二つの視点から、情報をオープンにすることで生まれる効果を深掘りしていきます。

売主・買主双方の安心

1. 売主の安心:トラブルの未然防止

不動産売却は高額取引であるがゆえ、契約後に生じるトラブルのリスクは決して小さくありません。特に日本の法律では、売り主が知っている物件の欠陥を隠したまま売却し、後になって買主が不具合や問題点を発見すると、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を問われるリスクが発生します。

次のような状況に対して、事前の情報開示がいかに重要かを考えてみましょう。

1).物件の欠陥や周辺環境のマイナス要素

•たとえば、雨漏りや白アリ被害の跡がある、建物が地盤沈下で傾きかけている、水回りが古く度重なる漏水を起こしているなど、物件に潜む物理的な欠陥はもちろんのこと、周辺環境に騒音源や嫌悪施設(墓地、工場など)が存在する場合も、「売り主がその事実を知っていたかどうか」が後々の大きな争点になります。

•これらを正直に開示せずに売り出すと、買主が後で気づいた際、「隠されていた」と感じて信頼を一気に失うだけでなく、契約解除や損害賠償請求が行われるリスクが高くなるのです。

2).売却後のクレームや追加要望

•情報をきちんと開示しておけば、「買主が納得したうえで購入している」ことが明確になるため、引き渡し後に細かな不具合が見つかっても、お互い冷静に対処しやすいです。

•逆に、買主が「知らされていない事実」を理由に不信感を持つと、契約後も執拗に補修費や賠償を求めたり、売り主への苦情や悪評を近隣に広めたりするなど、思わぬトラブルが長引くケースもあります。

こうした背景から、売り主にとっての安心は、すべてのリスクを事前に分かってもらい、合意を得ておくことで「売却後の余計な紛争リスクを減らす」点に集約されます。

誠実な情報開示があれば、「売り主が故意に隠していたわけではない」という証明になるため、万が一問題が起きても速やかに話し合いで解決しやすいです。

2. 買主の安心:リスクを承知での購入

買主が物件購入を検討する際、不安を抱きがちなのは「高い買い物だし、後から変なトラブルが出たらどうしよう」という点です。物件の状況や周辺のデメリットを前もって教えてもらえれば、買主は以下のような形で安心を得られます。

1).具体的なリフォーム計画や費用見通し

•築古物件やリフォーム歴不明な物件の場合、「どこが傷んでいるのか」を知らないまま契約すると、後から大規模な修繕費がかかるリスクがあります。

•売り主が修繕履歴や修理箇所の詳細を明示しておけば、買主は「台所の設備が古いから入居後に交換しよう」など、計画を立てやすくなり、予算やスケジュールを事前に組めます。

2).周辺環境のリスク把握

•騒音問題や嫌悪施設の存在などがあっても、買主が「それほど気にならない」「利便性を優先したい」など納得できれば、スムーズに購入を決断しやすいです。

•「後から予想外の事実を知る」という恐怖を取り除けるため、買主は「この売り主や物件は信頼できる」と感じやすくなります。結果的に契約成立率が上がるでしょう。

3).契約後の安心感

•売買契約の段階で、ネガティブ要素を含め物件の全体像を理解していれば、買主も購入後に「騙された」という感情を抱きにくいです。これは引き渡し後の摩擦防止に直結し、売り主と買主が良好な関係を築く土台にもなります。

3. 相互理解で契約後の対応も円滑

売却完了後、買主が実際に住んでみてから初めて判明する不備や不具合もあります。ただし、売り主が事前に「この部分は古い」「過去にこういう修理歴がある」と伝えていれば、買主も想定範囲内として対応しやすく、トラブルを拡大させずに済む可能性が高いです。

•小さな相談も気軽にできる

買主が入居後にちょっとしたことで困った場合でも、売り主に相談しやすく、短期間で解決しやすいです。

•裁判沙汰の回避

「重要な事実を知らなかった」という感情が強いほど訴訟に至りやすく、長期紛争化のリスクが増します。最初にしっかり共有しておけば、互いに「合意して契約した」ことが明確になり、深刻な法的対立を避けられるでしょう。

価格交渉円滑化

1. デメリット部分の開示による信頼向上

物件に何らかの弱点や不備があるとき、これを隠しておきたいと思うのは自然な心理かもしれません。

しかし、不動産売買ほど高額で、かつ居住者が生活の基盤とする取引では、買主が情報不足に敏感です。「隠しているのでは?」と疑われるほうがリスクが高いため、むしろ開示したほうが信頼を得られる場合が多いです。

1).雨漏り跡や建物の歪み

•たとえば「屋根裏に雨漏り跡があるが、現在は修繕済み」「壁に亀裂があったが一部補強して対応した」など、事前に告知しておけば買主は「この売り主は誠実に話してくれる」と感じます。

•「発覚後に知られた」シナリオよりも大幅にネガティブ要素が軽減され、買主が納得したうえで買うことが可能になります。

2).周辺環境の欠点

•駅からやや遠い、商業施設が少ない、隣に騒音源があるなどのマイナス要素は、黙っていても住み始めればすぐ分かってしまいます。事前に伝えれば「車移動がメインの人ならOK」「静かな環境を求めていたのでむしろ問題ない」など、買主が判断できるので、予想外のクレームを減らせるでしょう。

2. 適正価格の根拠を示しやすい

不動産売却では、物件のプラス面(リフォーム歴や立地の良さなど)をアピールしがちですが、同時にマイナス面も提示しておくと、買主は「総合的な評価」として価格を受け止められます。これには以下のメリットがあります。

1).買主の納得度UP

•「駅から遠いが、きちんとリフォームしており、近隣トラブルもない」という情報をすべて提示すれば、「なるほど、この価格はそのバランスで成立しているのか」と買主が納得しやすいです。

•値下げ交渉をしたくても、売り主が誠実にデメリットを説明済みなら、大幅なディスカウント要求は通りにくくなります。

2).誤解からの値下げ交渉を回避

•情報が不十分だと、買主は想像で「大きな欠点が隠されているかもしれない」と猜疑心を持ち、結果として予防的に値段を下げようとするかもしれません。十分な情報開示があれば、そうした根拠のない値下げ要求を牽制でき、交渉を円滑に進められます。

3. ローン審査への好影響

買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は担保としての物件評価を厳密にチェックします。境界不明確や越境、建物の構造的欠陥が疑われる場合、金融機関が融資を敬遠してしまい、契約自体が成立しないリスクもあります。

1).測量図や修繕履歴を提示

•境界確定が済んでいることや、リフォーム内容が明確であることを示せれば、金融機関も「物件の価値が安定している」と判断しやすいです。

•必要書類を売り主側が用意しておけば、買主のローン審査にかかる時間も短縮され、スムーズに融資承認を得やすくなります。

2).不動産会社や司法書士のサポート

•売り主が情報開示を徹底していれば、不動産会社や司法書士も物件の安全性を金融機関にアピールしやすく、書類不備や疑問点を早期に解消できます。

•もし物件の一部が越境しているなどの問題があっても、正確に把握していれば補足説明ができるため、融資審査が無駄にストップするリスクが減ります。

透明性確保がもたらす全体的なメリット

1. 売却期間短縮と高値維持

情報開示をしっかり行うことで、買主の安心感が高まり、無駄な内覧や長引く交渉を避けられる可能性が上がります。

多くの買主が実際に内覧する前に物件情報をリサーチする時代になっており、ネット上で「何がメリット・デメリットか」をしっかり提示していれば、興味を持った買主は真剣に検討を進めやすくなります。

•不安のない買主ほど購買決断が速い

「あとから意外な弱点が出てくるかもしれない」という疑念を払拭できれば、短期間で契約成立するケースが多いです。

•高値交渉が可能

デメリットすら開示している姿勢は、買主に「これ以上隠していることはないはず」と思わせ、良い意味での安心感を与えます。結果として、買主が「価格自体は問題ない」と判断しやすく、値引き要望を抑えられます。

2. 後日のトラブル回避

売却後に発覚した不具合や隠し事は、契約不適合責任や損害賠償請求に直結する可能性があります。損害額が多額になることもあり、売り主にとって大きなリスクです。事前に可能な限り情報を整理して買主へ開示しておけば、「認識済みでの契約」になり、後から「知らなかった」と責められにくいです。

•補修費用の負担問題

買主が物件の欠陥を知ったうえで買えば、補修費用を買主が負担するのか、それとも価格を下げて売り主が負担するのかなど、契約前に整理しやすくなります。

•訴訟リスクの低減

大きな訴訟に発展すると、売り主・買主双方にとって時間と費用の浪費となり、信頼関係も崩壊します。透明性を確保しておくことで、そうした最悪のシナリオを回避しやすくなります。

3. 評判や信頼

情報開示をしっかりする売り主や不動産会社は、買主の目から見て「誠実で信頼できる」という印象を持たれやすいです。口コミや評判が増幅しやすい現代では、一件の取引がどのように評価されるかが、今後の売り主や不動産会社の信用に大きく響きます。

•売り主個人の評判

たとえ一度きりの取引であっても、買主や不動産会社、近隣住民との関係が良好で終われば、売り主が将来別の不動産を売り買いするときにもプラスに働くかもしれません。

•不動産会社のブランド

売り主が不動産会社と媒介契約を結んでいる場合、その会社がどのように情報開示をサポートしてくれるかは、会社のブランド力や評判に直結します。透明性の高い会社は「安心して任せられる」と思われ、他の顧客からの支持も集めやすいです。

結局のところ、情報開示の不足が短期的には「買主に心配を与えないかもしれない」と錯覚させる反面、長期的に見ればトラブルリスクを増大させます。

逆にデメリットまで率直に示す「透明性ある対応」は、売り主と買主の信頼感を高め、売却効率と満足度を高める結果につながるのです。

◯あわせて読みたい記事

品川区で不動産買取を選ぶ前に知っておきたいこととは?売却価格の相場も解説

必要な情報開示項目

不動産を売却する際に、買主に対して「どんな情報を、どこまで正確に伝えるべきか」という問題は非常に重要です。前章で述べたように、情報開示が不十分だと後のトラブルリスクが高まりますが、とはいえ漠然と「何でもかんでも開示すればよい」というわけではありません。

売り主が適切に、かつ確実に伝えるべき内容を明確にしておくことで、買主の判断を助けると同時に、契約不適合責任などの法的リスクを最小限に抑えることができるのです。

本章では、「建物状況・修繕履歴」と「告知義務事項」の二つの観点から、具体的にどのような情報を開示し、どんな点に注意すべきかを解説します。

建物状況・修繕履歴

1. 建物構造・耐震性

不動産売却の際に、買主が最も気にする要素の一つが「建物の頑丈さ」や「耐震性能」です。とりわけ日本では地震リスクが高いため、築年数の古い物件や旧耐震基準で建てられた物件の場合、買主は耐震性を重視する可能性が高いです。

以下の項目を具体的に開示すると良いでしょう。

•築年数や建築基準法との適合状況

昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた物件であれば、新耐震基準に沿っている可能性が高いです。築年数だけでなく、建築確認日や完了検査日を提示しておくと買主が安心しやすくなります。

•耐震診断の有無

もし売り主が耐震診断や耐震補強を行った履歴があれば、その報告書を提示できます。これにより買主は「構造上問題なく住めるか」を判断しやすくなり、ローン審査にもプラスとなることが多いです。

2. 雨漏り・シロアリ被害・床下浸水などの履歴

建物が長年使用されているうちに、雨漏りやシロアリ被害、給排水管の故障などが起きていることがあります。こうした不具合が完全に修繕されているのか、あるいは一時的な補修のみで根本的な対策が行われていないのかは、買主の購買意欲に大きく影響します。

•雨漏り箇所と対策

もし天井や壁に雨染みが残っているなら、その発生時期や修繕方法を具体的に説明しましょう。「○年に業者に依頼して修繕済み」など記録があればベストです。

•シロアリ駆除・定期点検

木造住宅の場合、シロアリ対策が十分でないと構造的なリスクが高まります。シロアリ被害の履歴や駆除実績、定期点検の結果などを開示できれば、買主が安心して検討できます。

•床下・排水管の浸水歴

台風や大雨の際に床下浸水したことがある場合、どのような被害があったか、修復はどう行ったかを説明しましょう。排水管の詰まりなども、一度でも重大トラブルがあったなら告知が望ましいです。

3. 設備・リフォーム履歴

•リフォームや改築の時期・内容

キッチンやバスルームなどの水回りを新しくしている、外壁塗装を定期的に行っているなど、いつ・どんな業者が、何の目的でリフォームしたかをまとめておくと買主のイメージが明確になります。

•リフォーム保証や施工業者の情報

大規模リフォームで施工業者が独自の保証を付けている場合、保証内容や期限なども買主にとって重要な判断材料です。保証書が残っているなら必ず提供すると良いでしょう。

4. 定期的なメンテナンスや管理状況

•マンションの場合

管理組合が行う大規模修繕の履歴や、配管交換の計画があるかどうかを重要事項説明書で示す場合が多いです。加えて、売り主が室内で行った専有部分のメンテナンス情報も補足するのが望ましいです。

•戸建ての場合

売り主が個人で定期的に外壁塗装や屋根の点検、床下換気などをしてきたなら、その記録や領収書を残しておくと信頼感が高まります。特に築年数が長いほど、適切に管理されてきた証拠は大きなアピールポイントとなります。

告知義務事項

不動産売却では、法律や業界ルールに基づき必ず買主へ知らせるべき事項が存在します。これらを意図的に隠してしまうと、契約不適合責任の追及や契約解除など、深刻なトラブルに発展しやすいです。以下では、代表的な告知義務事項と、具体的な例を挙げて解説します。

1. 重要事項説明に含まれる法的要件

•都市計画・建築制限

土地がどの用途地域に属し、建ぺい率・容積率がいくらなのか、また再建築不可物件ではないかなどは、買主が資金計画や建築プランを考えるうえで不可欠です。

これらの項目は不動産会社が作成する重要事項説明書で明記されますが、売り主も情報を提供しないと、正確な説明ができない可能性があります。

•道路の接道状況

幅員が4m未満の私道に接しているなどの場合、再建築に制限がついたり、セットバックが必要になる可能性もあるため、買主に詳細を伝えなくてはなりません。これを知らずに購入した買主が計画していた建築ができないとなると、トラブルが避けられません。

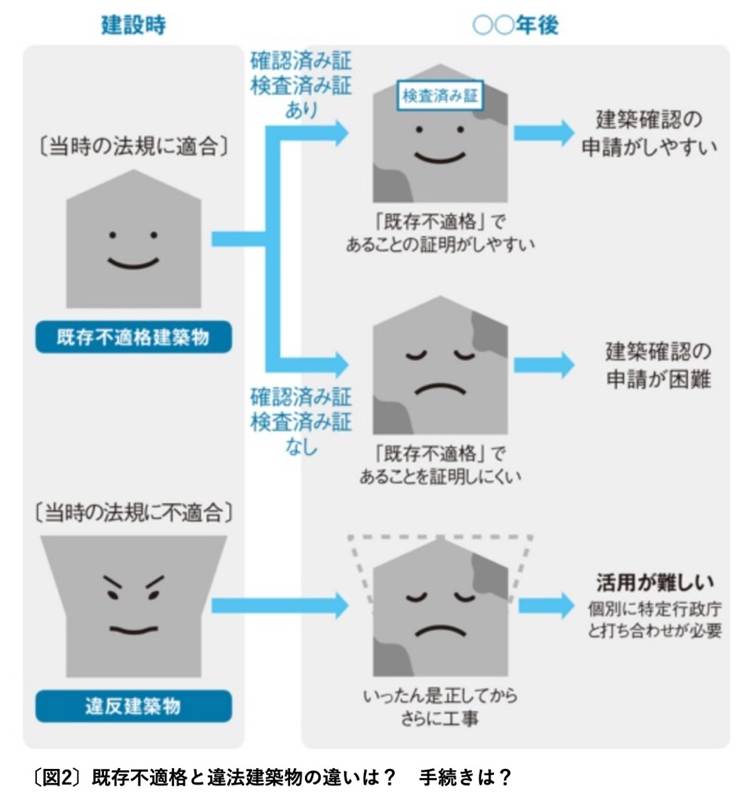

2. 既存不適格や特殊な権利関係

•既存不適格建物

引用元:日経クロステックHP

建築当時は法令に合致していたが、法律改正により現在は基準を満たさないケースを「既存不適格」といいます。売り主はこの点を告知しないと、買主が増改築できずに不利益を被る可能性があるため、契約解除や損害賠償が問題になることがあります。

•借地権や抵当権の存在

土地が借地権付きなのか、あるいは抵当権や根抵当権が設定されているかなどは、必ず開示すべき重大情報です。抵当権は売却時に抹消が必要となるケースが多いですが、説明を怠ると契約後に大きな混乱を招きます。

3. 事故物件・心理的瑕疵

•事故や事件が起きた物件

自殺や他殺など、いわゆる「事故物件」と呼ばれるケースは、買主に心理的な抵抗を与える重大事項として扱われます。発生時期や内容、場所などを正直に告知しなかった場合、後日判明すると契約不適合責任を問われかねません。

•周辺施設の嫌悪要素

近隣に暴力団事務所や産業廃棄物処理場が存在する場合、買主の生活に影響を及ぼす可能性があるため、状況次第では心理的瑕疵として告知対象になることがあります。売り主としては「知らなかった」では済まされないこともあるため、注意が必要です。

4. 売り主が認識している瑕疵やトラブル

•越境や境界不明

先述のように、越境や境界の曖昧さを認識しているなら、隠して売却するのは極めて危険です。買主との信頼関係を壊すだけでなく、法的な問題へ直結します。

•騒音・臭気・振動などのクレーム歴

騒音源が隣家や道路にある場合、その事実を認知していれば告知が必要です。特に過去に裁判沙汰や管理組合とのやり取りがあったなら、買主が入居後に同じ苦情を繰り返さないよう注意を促さなければなりません。

告知義務事項のポイント

1.「知らなかった」は言い訳になりにくい

法律上、売り主が「知っているもしくは知り得たはずの事項」を開示しなければ、後で買主に虚偽説明をしたとみなされる可能性があります。境界問題や建物の欠陥などを「知らなかった」と主張しても、状況によっては認められない場合があります。

2.誠実な姿勢が契約を円滑に

売り主が面倒を嫌って情報開示を後回しにすると、買主が「何か隠している」と疑い、契約が頓挫するかもしれません。むしろ最初から事実を示し、可能な限り解決策を提示することで、買主に「信頼できる」と思わせることが大切です。

3.法的な相談

明確な告知義務事項に該当するかどうかで判断が難しい場合や、事件・事故物件に関する期間(いつまで告知が必要か)に迷うケースなどは、弁護士や不動産会社に相談するとよいでしょう。関連法令や判例を踏まえたアドバイスが受けられます。

◯あわせて読みたい記事

センチュリー21エムズコンサルは任意売却にも対応!住まいるサポート21で安心取引

まとめ:正直な情報開示で信頼性UP

不動産売却の成否を左右する大きな要素の一つが、情報開示の適切さです。建物の現状や修繕履歴、境界や越境の有無など、買主が知りたい情報をしっかり共有することで、売り主と買主の間に信頼関係が築かれやすくなります。

特に築古物件や特殊な権利関係がある場合は、隠したくなるような弱点やマイナス要素も多いでしょう。

しかし、そういった内容を誠実に告知しないと、後から「騙された」という感情を買主に持たれてトラブル化し、契約の解除や損害賠償へ発展するリスクが高まります。また、事前に必要な情報が開示されていれば、買主は物件の弱点を織り込んだうえで価格やリフォーム計画を立案できるため、価格交渉が公正に進むうえ、売り主も不要な値下げを回避しやすくなります。

さらに、ローン審査においても境界確定や修繕履歴が明らかになっていれば金融機関の評価が高まり、契約手続きが円滑に進むでしょう。

結局のところ、正直な情報開示こそが売り主の信頼性を高め、買主との長期的なトラブルを避ける最善の策なのです。

◯あわせて読みたい記事